《住房租赁条例》实施前瞻系列1:20城合同备案实操解析

将于9月15日起施行的《住房租赁条例》,被业内视作住房租赁市场的“基本法”。其中重要条款就是对住房租赁合同备案提出了统一要求。条例规定:出租人应当按规定通过住房租赁平台等方式,将租赁合同向所在地房产管理部门备案;若出租人未备案,承租人可以办理备案。 相比过去“各自为政”的地方做法,这次条例明确了备案制度的法律地位,同时提出了“平台化管理、实名签约、备案可由承租人代办”的三大原则。但具体细则,如备案时限、办理渠道、处罚措施等,仍然留给各地自行细化。这也意味着,全国范围内将形成“统一框架 + 地方差异”的备案格局。

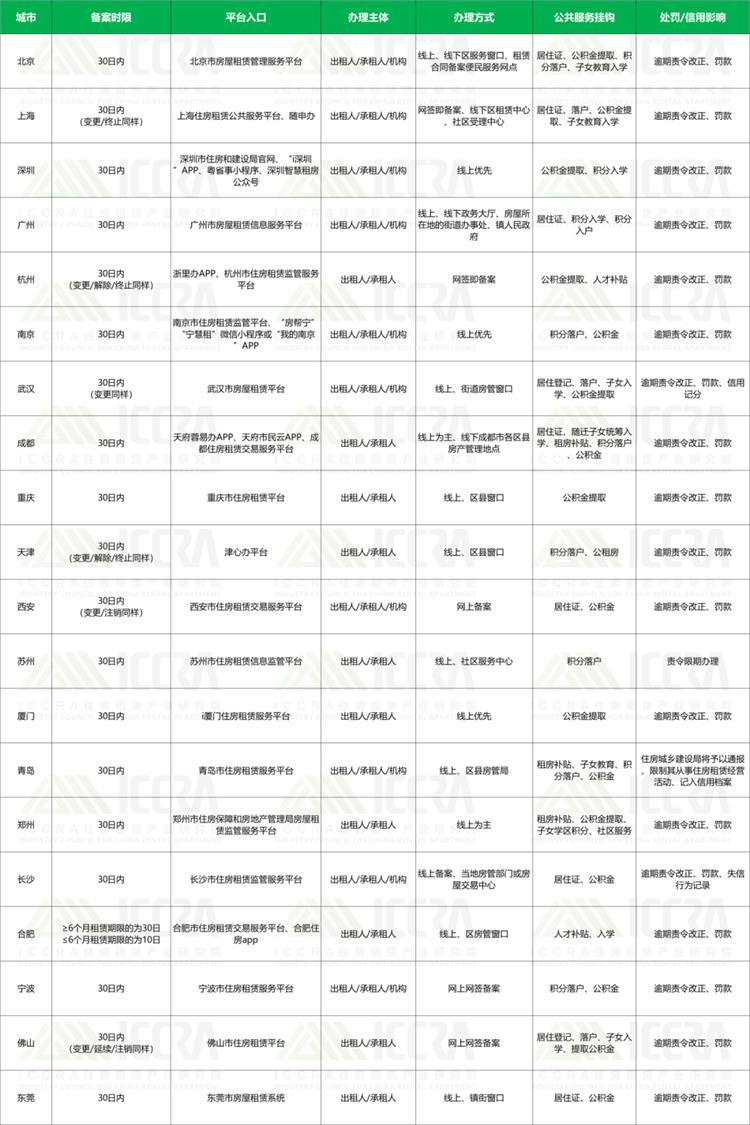

国家层面的统一要求 从顶层设计看,《住房租赁条例》传递了三点重要信号: 1、 备案必须走平台化:不论是签订、变更还是终止,都应当通过官方住房租赁管理服务平台完成,杜绝“纸面备案”“抽屉合同”。 2、备案权利双向赋予:不仅出租人有义务备案,承租人也被赋予了代办权,这在一定程度上保护了承租人的公共服务权益。 3、留白空间大:条例没有统一规定“几日内必须备案”,而是交由地方政府结合实际操作来落地。 各地的合同备案如何实操? ICCRA梳理了全国主要城市的备案规定。从整体上看,绝大多数城市要求合同签订后30日内备案,但也存在个别“快节奏”的城市,并且有的城市需要跟租赁合约时长挂钩。各城普遍配备了统一的线上平台,并逐步实现备案与积分落户、子女入学、公积金提取等公共服务挂钩。

表 20城租赁住房合同备案实操情况 制表:ICCRA

各地差异与趋势 通过对比,可以看到几个核心差异点: ● 备案时限不同:大多数是30日内,但合肥等(短期租赁合同为10日)明显更严。 ● 办理主体多元化:几乎所有城市都允许出租人或承租人办理,《住房租赁条例》更进一步赋权承租人,避免因房东不作为导致租客权益受损。 ● 平台化程度差异:一线城市普遍实现“网签即备案”,部分城市仍需到线下窗口复核。 ● 备案与公共服务联动:备案证明越来越成为承租人办理居住证、落户、子女入学、公积金提取的“必备件”——这也是备案的重要激励。 ● 惩罚措施升级:逾期未备案可能导致罚款、责令改正,机构更可能面临暂停网签权限、列入信用黑名单等处罚。

合同备案对各方的影响

● 对个人房东:规范、压力与税收透明化 过去,不少个人房东习惯“私下签合同”,甚至存在“阴阳合同”规避税费。随着条例实施,备案成为强制要求,违规可能被罚款或记入信用。 不过,需要强调的是,备案本身不等于新增税种。目前个人出租住房已有既定税费政策,如不少城市对月租金不超过10万元的房源,综合征收率约为2.5%。备案和缴税是两个独立环节,条例并未增加额外负担。但备案让市场更透明,税务监管更精准,未来“应纳尽纳”将成为常态。短期看合规成本增加,但长远看,房东的合法权益和市场信誉反而增强。 ● 对机构类运营商:运营门槛提高 机构必须在平台实现批量备案,意味着系统对接、资金监管、合同标准化等全面升级。若违规,可能被暂停网签权限,严重影响业务。 但从另一个角度看,备案能清理掉小中介和“黑二房东”,利好合规运营。头部机构还可借此沉淀数据资产,用于资产估值、金融融资,构建更成熟的数字化管理体系。 ● 对租户:权益保护与公共服务保障 备案制度赋权租户可自行备案,避免因房东不配合而影响居住证、子女入学、公积金提取等事项。备案合同也成为司法纠纷中的有力证据,保障了租户的租金支付和居住权利。越来越多城市把备案与积分落户、教育入学、租金补贴挂钩,租户从“被动接受”转为“主动推动”。 ● 对政府部门:数据透明化与治理精准化 合同备案为政府提供了更全面的市场数据,帮助精准掌握房源数量、租金水平和租赁周期,为保障性住房供给、租金补贴政策甚至未来房地产税改革提供数据支撑。 同时,备案数据推动跨部门协同,教育、公安、人社、公积金等部门可共享数据,实现“一数多用”。但与此同时,如何在数据库建设与维护、数据开放与隐私保护之间平衡,也是政府未来要面对的新课题。